史前全球化,首先得说“史前”。

“史前”是相对于“有史以来”来讲的,有历史记载的时间最多追溯到三千到四千年前,而人类有近五百到七百万年的时间都处于史前阶段。

古DNA是通过考古发掘遗迹和古生物化石标本里得到的遗传物质(比如骨头、干尸中提取出的DNA就是古DNA)。利用古DNA方法,我们可以描绘史前人类活动或者人类迁徙或者融合的过程。

古DNA研究因最近十多年时间里有了高通量测序技术才迎来了黄金发展时期,用大数据方法探究古代生物谱系、人类起源和迁徙、动植物家养和驯化过程。

在探寻人类起源和迁徙的过程中,整个世界犹如一幅绚丽的画卷展示在我们面前,沿着这幅历史画卷去探索那些遗留下来的古迹人骨有着重要的意义,这也是我们与祖先直接对话的唯一信息。

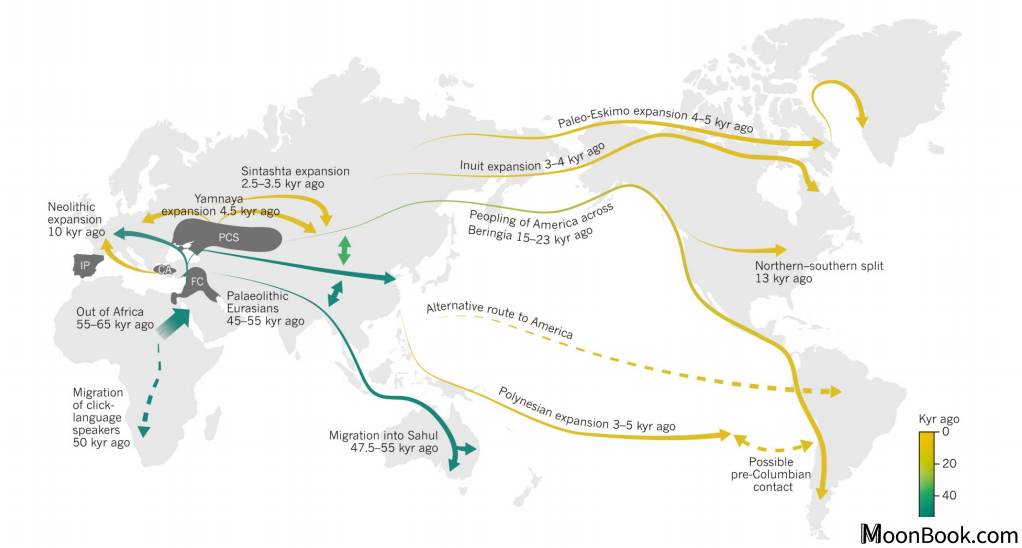

讨论史前全球化,先从几个关键史前人群迁徙和融合的事件谈起。

草原游牧人群大迁徙(约4000~6000年前):鼠疫杆菌在欧洲“潜伏”了数千年?

从全世界范围讲,欧亚草原游牧人群是指在横跨欧洲和亚洲之间的这一大块草原区域生活的古今人群。2015年,我来到了高加索(俄罗斯北高加索中部、大高加索山北面山坡,位于库马河谷)一个叫“矿水城”的俄罗斯小城。

我与团队一起发掘、清理该草原核心地区的考古墓葬,进行人骨的鉴定。

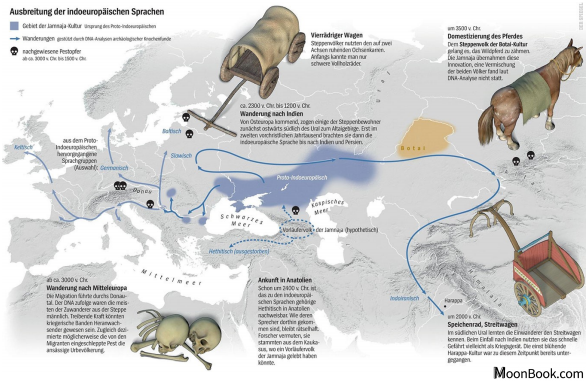

我们几位考古学家主要做的事情是把欧亚草原核心地带的考古墓葬进行清理、鉴定和取样。这些墓葬的时间跨度从距今六千年到三千年,横跨三千年时间尺度。(如图所示)

我最关心的是从墓葬中出土的人骨。

我们主要从人骨这两部分取样进行后续的古DNA研究:一部分是在耳朵内颞骨岩部(处在人脑颅最里面,受到干扰比较少,保存质量非常好);还有一部分是牙齿,因为外面有牙釉质的保护,受到的污染比较少。从中我们能提取到保存质量比较好的古人DNA。

我们的研究几乎涵盖了草原核心地带所有的关键考古遗址,除了探究草原人群的迁徙和流动,我们还有了一些意料之外的收获——探究人类迁徙之外的伴生微生物的传播。

另一扇门就此开启。

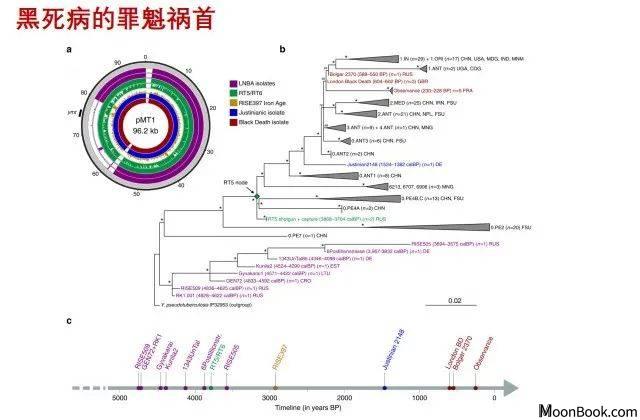

这个意外发现来自于名为RT5的一个青铜时代中晚期考古墓葬,这个考古墓葬的人从遗传学上跟这块区域的人群没有太大区别,但我们也有了非常重要的发现——在这个人的骨头上成功提取出鼠疫杆菌的DNA序列。

我们提取出的RT5古代鼠疫杆菌距今大约3800年前,但有趣的是,如果把这个鼠疫杆菌跟177个现代和其他古代的鼠疫杆菌DNA序列进行比较分析,会发现3800年前RT5鼠疫杆菌和黑死病致病的鼠疫杆菌处于同一分支上。

对比显示,3800年前的鼠疫杆菌已经具备把鼠疫传播给灰鼠、黑鼠等啮齿类动物,人类以及其他哺乳动物所需要的遗传特征。

也就是说,黑死病罪魁祸首可追溯至3800年前的欧亚草原。

欧洲黑死病是非常恶性的传染病,短短六年时间里夺走了近2500万欧洲人的生命,死亡人数占到1/3。我们通过考古发掘所得到的有感染能力的鼠疫杆菌与欧洲黑死病爆发的时间相差了两千多年。

这意味着,在过去两千多年里,鼠疫杆菌可能一直游荡在欧亚大草原上,然后因为某次机会涌进了欧洲。

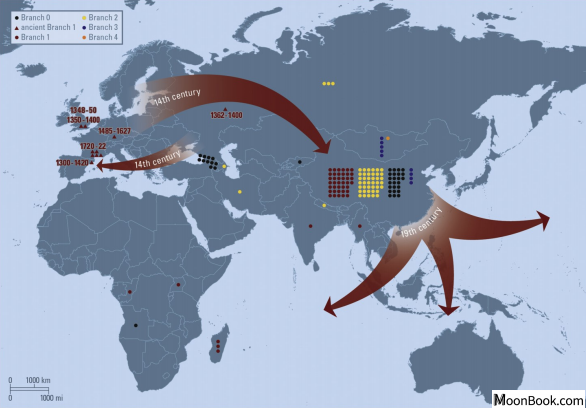

在欧洲造成黑死病之后,鼠疫杆菌很快又从欧洲回到了起源地——中亚。直到今天,草原地区庞大的啮齿类动物种群还携带着鼠疫杆菌。这些鼠疫杆菌于19世纪传入中国,在香港,鼠疫杆菌病原体通过轮船来到了美洲、非洲。

至今,许多地区还报告有鼠疫的病例。这一切都可以追溯到4000年前欧亚草原上具备传染能力的这一株鼠疫杆菌。

与现在的新冠疫情相比较,鼠疫杆菌在人类史前时代经由草原,有一条畅通无阻的欧亚草原通路。

那么,是什么原因导致了鼠疫在欧亚之间大规模传播?

有学者认为鼠疫随人群流动传播,另一些人认为鼠疫是随动物流动传播。不管具体的原因是什么,通过古DNA测序,我们发现欧亚在4000~6000年间有非常大规模的人类迁徙和流动。

追溯源头是我们考古发掘的核心。欧亚草原腹地的游牧人群在青铜时代早中期掌握了先进技术,发明了轮子,从蒙古高原借鉴了马匹。由此,草原上以Yamnaya文化为代表的游牧人群(翻译成中文是颜那亚文化)的速度、迁徙方式和战斗力都得到了快速发展。

从遗传学的角度分析,青铜时代早中期的草原游牧人群对于整个欧亚大陆造成的影响非常惊人。

他们很可能是用战争的方式一路向西进入欧洲,为欧洲贡献了1/2~3/4的DNA,可以说是“大换血”。一路向东,他们跨过整个欧亚草原到达阿尔泰山,并一直向东扩展到蒙古。我们对蒙古高原做了非常详细的调查,发现很多草原游牧人群留下的DNA痕迹。

中亚是整个迁徙过程的中转站,青铜时代早中期草原游牧人群还向东南来进入到南亚,与南亚土著人群发生了大规模的人群混合。

印度现在还有种姓制度,社会等级越高的人群含有草原游牧人群的白人血统越高,社会等级越低的含有当地土著人群血统的比例更高,其中的白人血统很可能是来自于草原上的这批青铜时代早中期颜那亚游牧人群。

不仅是人口的迁徙和扩张,同时还伴随着文化的传播。

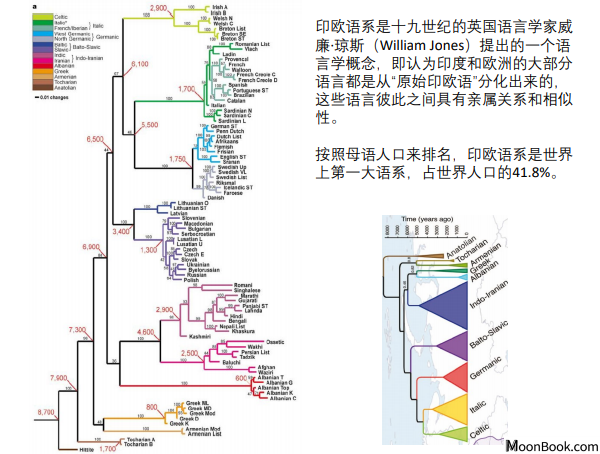

有超过40%的世界人口都在使用印欧语,这是世界上第一大语系。包括从安纳托利亚的赫梯语到中国新疆的吐火罗语,再到后面欧洲高加索和西亚地区常见的印欧语。

通过语言学研究,我们发现除了最古老的赫梯语之外,其他印欧语都保留着和车子有关的词汇,比如车轴、轭、轮子等。

这说明印欧语的传播非常可能受到了使用马车的史前人群的重要影响。

这类史前人群极有可能是我们研究的处于欧亚草原上的青铜时代早中期(距今6000多年前)的游牧人群。

研究还发现,草原游牧人群曾翻过阿尔泰山来到中国新疆地区。

中国新疆许多干尸复原后显示出非常明显的东西方混合东征,比如3800年前的小河公主,高鼻深目,有印欧人群的显著特点。再比如新疆出土了大量用吐火罗语所写的文献材料,这种已经灭绝的语言也属于印欧语系。

那么,属于印欧语系的吐火罗语,以及带有印欧特点的人群是怎么样来到中国西北的?

我们和吉林大学、西北大学合作,对石人子沟(位于中国新疆哈密巴里坤东天山北路)2200年前的10个古人进行DNA数据分析,发现他们一部分DNA成分可以追溯到东北亚地区,另外一部分主要来自于草原上的阿凡纳谢沃和颜那亚游牧人群。

由此可见,这些草原上的游牧人群横跨了整个欧亚大陆一直到达了最东边,并且延伸到整个蒙古高原。结合古DNA和考古学证据可以推断,印欧语随着草原游牧人群的迁徙进行了语言的传播,横跨了整个欧亚大陆。

也就是说,4000~6000年间,欧亚草原上的游牧人群用他们的技术实现一定程度上的全球化迁徙和流动。

农业人群大迁徙(约7500~9500年前):汉藏语系发展与农业文明有关?

把时间轴推到7500年前到9500年前,草原游牧人群之前有更大规模的扩张和传播——农业人群的大迁徙。

距今1万年左右,全球气温大幅转暖,经过冰期后到达间冰期。中国、西亚、中美洲开始逐步出现了渔猎生计模式,开始走向农业社会。农业起源是人类非常重要的事件,它让人类演化走向了全新的道路。

我们重点看西亚黎凡特跟安纳托利亚地区以及中国的农业,介绍农业人群跨地域的迁徙、流动以及农业技术的传播。

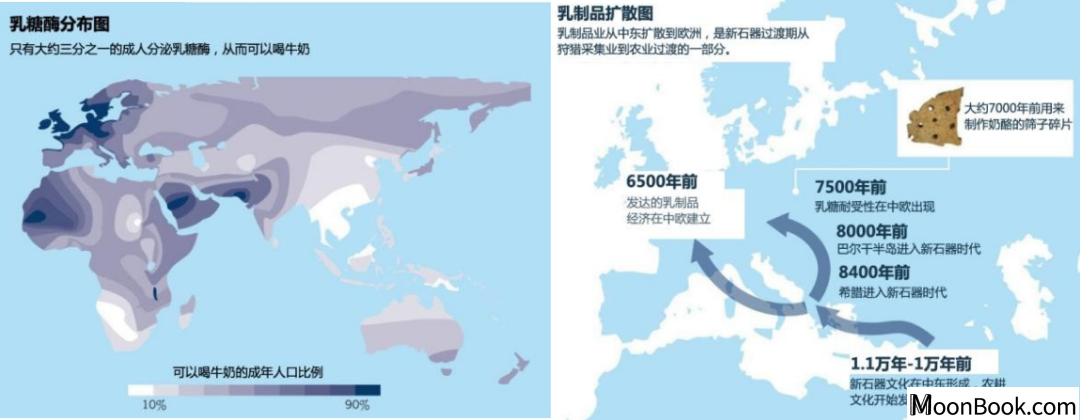

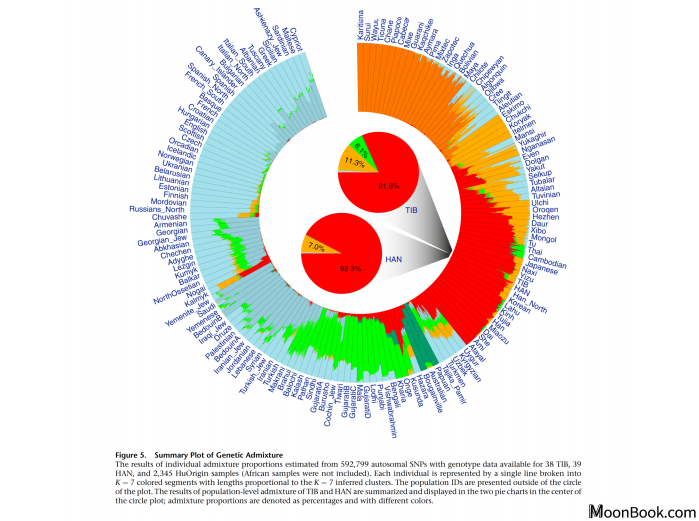

橘黄色表示农业人群的构成,蓝颜色表示在农业人群没有到达欧洲之前欧洲的土著人群(采集狩猎人群)DNA的构成。

古DNA证据发现,印欧语中最古老的语言赫梯语起源于9500年前的农业人群,这些人在7500年前来到欧洲。他们把农业技术和他们的基因一起输入到了欧洲。这个输入强度比前文提到的游牧人群进入欧洲的强度更大。

农业人群进入到欧洲,几乎替换掉了欧洲土著八九成的血统。

他们也给欧洲带去了和乳糖代谢有关的基因。现在中国人喝牛奶可能肚子不舒服,因为成人之后乳糖代谢的酶无法很好的工作。但现在欧洲绝大部分区域以及中东、近东,即使成年人也可以分泌乳糖酶、消化牛奶。但在一万年前,这类基因突变还没有传到欧洲。

7500年前,乳糖耐受性才在中欧出现;6500年前,欧洲尤其是东欧建立起了比较发达的乳制品经济。

所以人群的迁徙流动不单是人群流动,还有文化、技术、语言的流动,以及有利于环境的基因突变的传播。

我们可以想象一下,最原始的欧洲人是什么模样?

我们很难复原他们的具体长相,但通过DNA我们可以推断,他们的头发是黑的,肤色非常深但可能不是黑肤色,可以确定的是,他们与现在欧洲人的白皮肤不一样。

这是因为那时白皮肤的基因还没有进入欧洲。直到安纳托利亚的农业人群把白皮肤带到欧洲之后,才形成现在欧洲人金发碧眼的形象。

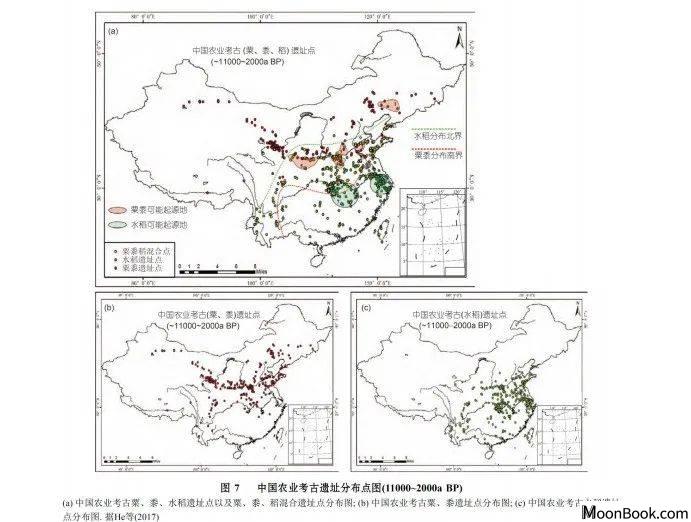

让我们回到中国。中国也是农业起源的重要区域,粟黍和水稻分别发源于黄河、长江。农业的繁荣支撑了中华文明的演进。

中国汉藏语系的发展也与黄河、长江的水稻、粟黍相关。

图中的每个点代表着一个含有水稻和粟黍遗迹的考古遗址。

那么,农业发展和语言传播之间存在什么样的关系呢?

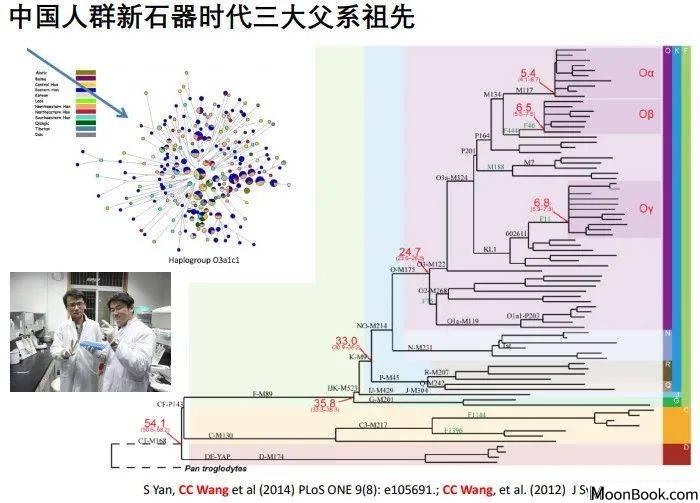

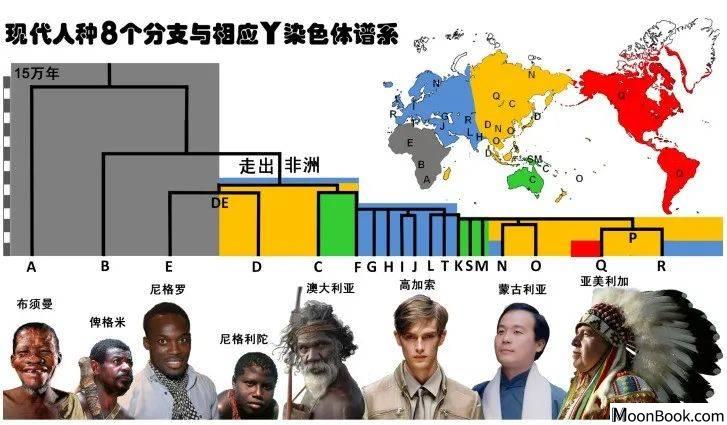

我还在复旦大学做研究生时,对中国各个民族有代表性的样本进行收集,重点研究男性特有的Y染色体。

男性性染色体是XY,女性是XX,Y染色体除了最顶端一小部分之外,其他地方不会发生重组。正因如此,Y染色体上的特异突变就可以非常单纯的传递下去。

我们对有代表性的男性Y染色体进行DNA测序,重构男性谱系发展演化的过程。

当我把整个中国和东亚地区有代表性的男性样本进行DNA测序以后,我发现三个比较大的父系类型O、O和O,产生的时间约距今是5000~7000年之间。

这三个支系由于农业发展生活富裕,不断繁衍生息,使他们的Y染色体类型在人群里逐渐占多数。这奠定了整个中国男性的遗传基础——一半中国男性的Y染色体类型都可以归到这三种Y染色体下面。

更有趣的是,有一种O在汉族人口里占15%~20%之间,同时,在藏族人群和其他说藏缅语的人群里,它同样占有很高的比例。

O这种类型产生的年代距今差不多5800年前。这个时间,正好对应着语言学上汉藏语分化的时间。

从常染色体角度也可以看出,汉族和藏族绝大部分祖先成分是同源的,他们有非常近的共同祖先。这也反映在他们的语言上。

汉藏语语言之间的多样性可以追溯到一个距今大约5800多年前共同祖先,这个时间正好跟我们前面提到的汉族和藏族人群所共有的男性Y染色体共性类型O共同祖先的时间相吻合。

多重证据显示,DNA测序方法不但可重构人群扩张的过程,也可以和语言学结合。

再例如,长江流域水稻人群人口扩张强度也不亚于黄河流域的汉藏语人群。

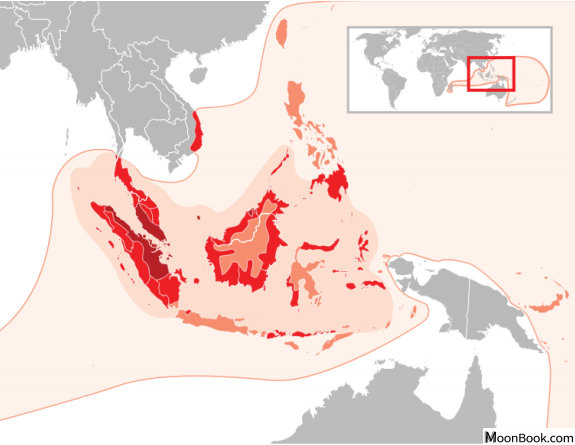

南岛语人群就是典型的代表。南岛语人群是指主要分布在台湾、南太平洋群岛甚至于一直到非洲马达加斯加的说南岛语的人群。分布非常广,延伸距离可以超过地球圆周的一半,总人口3亿多,是仅次于印欧语、汉藏语跟尼日尔-刚果语语系的世界第四大语系。

南岛语人群扩张很可能是长江流域水稻农业人群由于农业发展、人口增长向中国南方尤其中国东南到达台湾、东南亚,最近一千到两千年时间内逐渐由东南亚扩张到整个太平洋地区。

同时长江流域的水稻农业人群还向中国西南、东南亚大陆也有迁徙和扩张,逐渐演化成现今的壮侗语人群,形成南亚语人群。

可以看到,随着农业发展、人口增长、技术进步,人群在不断流动之中,这个“流动”像前面讲到的草原游牧人群一样,是很大范围跨地域的迁徙和流动。

晚期智人大迁徙(约5万年前):非洲的“老祖宗”

我们现在把时间尺度向前推,来到4~5万年前——解剖学意义上的现代人或者晚期智人的大兴起、大流动的时代。通过DNA追溯,全世界人类都可以追溯到来自于非洲的“老祖宗”。

非洲祖先出现在距今30万年前。他们在距今5万年前时走出非洲,来到欧洲、亚洲、澳洲,逐步走向全世界。从女性线粒体DNA及男性Y染色体上都可以重建出一条祖先人群从非洲外迁的完美谱系。

我们的祖先走出非洲之后,经过几万年的时间才演化出了不同的肤色和外貌特征等人类学意义上可以观察到的差异。

从常染色体上(也就是人的22对常染色体)也可以观察到非洲人群遗传多样性是最高的,后面才逐步分化出欧洲人、亚洲人跟美洲人等不同人群。

我们的祖先来自非洲,但5万多年前的时候,全世界还有着哪些可以称之为人类的存在呢?

我们的祖先处在智人、山顶洞人的分支上。欧洲的尼安德特人是跟我们祖先很可能在50—60万年前有共同祖先的古人类,但之后分道扬镳,来到欧洲,逐渐演化为眼框巨大、眉骨高耸、嘴巴前凸的古人类。

非常不幸的是,尼安德特人距今3万多年前突然灭绝。同一时期,在阿尔泰山区还有丹尼索瓦人,东南亚还有弗洛勒斯人——他们身材矮小,就像影视里演绎的霍比特人,他们都是当时真实的存在。

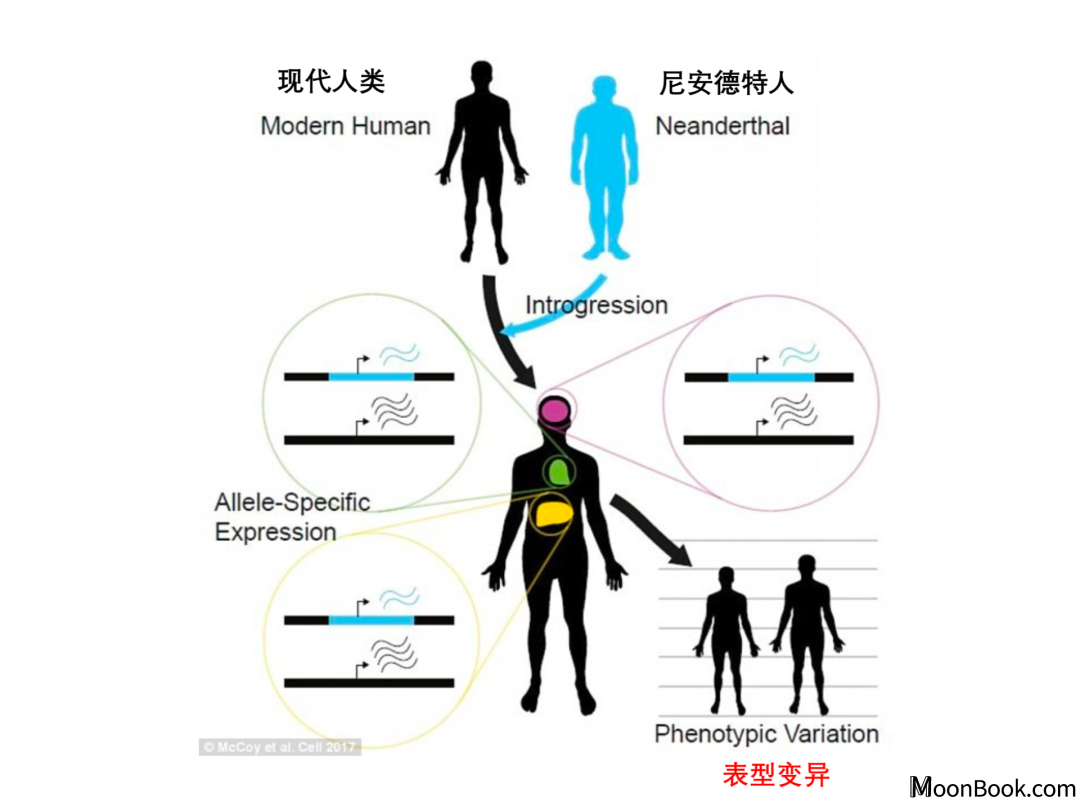

科学家们用古DNA测序比对的方法,发现非洲以外的人群都带有2%~3%的尼安德特人DNA,但95%以上来自于非洲。

所以推测,极有可能我们祖先五万多年前走出非洲,在近东地区碰到了尼安德特人,与之通婚产生后代,基因不断传代,然后发生分化:一批人群走向欧洲变成欧洲人,另外一批沿海岸线逐渐走向亚洲、东南亚,变成我们的祖先。

同时走向东南亚的人群里,很可能在东南亚大陆碰到了另外一种已经灭绝的古人类:丹尼索瓦人。丹尼索瓦人给这些古人类贡献了4%~5%左右的DNA,但我们的祖先身上几乎不带有丹尼索瓦人DNA。

也就是说,人类非洲起源附带杂交。

所以我们的祖先在迁徙和流动过程中碰到了不同的人,发生人群基因交流,导致人群融合。

大家可能好奇一个问题:古人类DNA突然之间进入到我们体内会产生什么样的效果?有利还是有害?

我们发现,我们的基因片段有一些与尼安德特人古人类的类似,比如肤色变化有关的基因。

于是我们可以回想一下我们的祖先从非洲走出来的场景——从低纬度、强紫外线的非洲,我们的祖先来到了欧洲和亚洲高纬度地区,在紫外线并没有那么强的情况下,如何在适应新环境的同时还保证合成足够的维生素或者叶酸?

答案就是基因突变,让肤色变浅,便可以接触到更多阳光或者紫外线的照射(我们的祖先到了欧洲不再需要那么多黑色素保护皮肤,因为过多的黑色素颗粒会致使本来就变得有限的紫外线因为透过皮肤的数量过少,从而阻碍皮肤内维生素D的生成)。

尼安德特人在欧洲生活了几十万年时间,皮肤已经适应了高纬度的阳光照射,所以我们的祖先通过人群杂交进行基因融合,弥补自身多样性不足。

还有一个例子,是青藏高原上的藏族人群。

大家一定好奇过,为什么藏族人在高原上不但不会高原反应,而且生活得非常好,并且能够正常怀孕、生孩子?

这是因为藏族人有一些适应高原的基因突变,这些基因突变非常有可能来自已灭绝的丹尼索瓦人古人类。

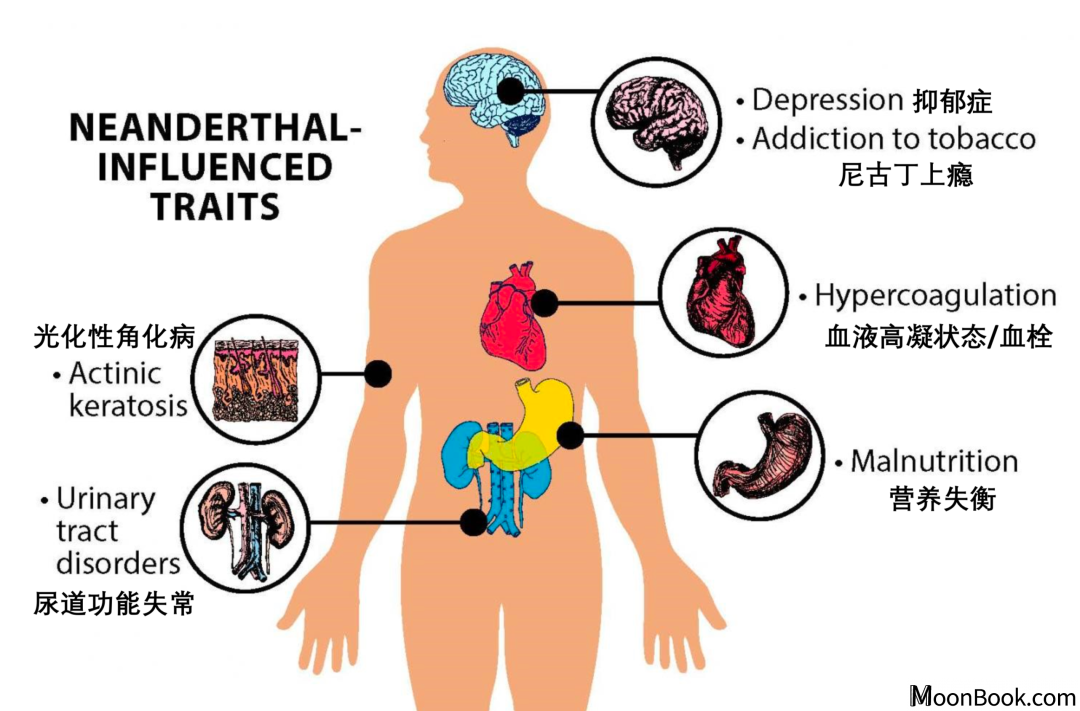

当然,除了这些对我们生活有利的,还有一些有害的,比如现在经常谈到的抑郁症、烟酒上瘾、光华性角化病、尿道功能失常、血液高凝状态/血栓、营养失衡等现代人常见病,也可能来源于尼安德特人。

所以,人群的迁徙和流动、基因交流和融合,并没有一个明确的方向性——就像开弓没有回头箭一样,不知道下一步会碰到谁,更不知道会对以后生存发展有什么影响,只能“走一步看一步”。

结语

从以上三段历史中,我们可以窥探史前人类的迁徙和融合。

从距今4000~6000年间欧亚草原人群的迁徙和扩张,到距今7500~9000年安纳托利亚、中国农业人群的迁徙扩张,再到距今5万多年前我们祖先走出非洲,与已经灭绝的古人类的接触,发生基因融合。

这三个例子有不同的时间尺度,共同展现了从四千多年前到五万多年前间人群迁徙的变化路程。唯一不变的,就是人类不断进行迁徙和融合的事实。历经千万年考验,人群迁徙和流动并没有停止,史前全球化一直对人类未来发展起到了非常重要的基础性作用。

我们不知道人群起源和迁徙道路的终点在哪里,唯一可以确定的是,人类旅程不会因此终止,人群之间的交流和融合也不会终止。

人类全球化趋势也是如此。

本文来自微信公众号:腾云(ID:tenyun700),作者:王传超(厦门大学人类学研究所所长、教授,哈佛大学、德国马普所博士后)

我们的城市,越来越没有人情味

我们的城市,越来越没有人情味